不動産広告の歴史を知る【第1回】戦前~戦後復興期の不動産広告:原点と黎明期の物件宣伝

目次

- はじめに

- 戦前の不動産広告事情

- 新聞広告と看板広告が主役

- 郊外開発のはしりと「理想的な郊外生活」の訴求

- 戦後復興期:厳しい住宅不足と広告手法の模索

- 新聞・チラシによる大量宣伝

- 誇大表現や詐欺まがいの広告の台頭

- 当時の広告規制と現在との違い

- まだ整備されていなかった法制度

- 戦前~戦後の学びが後の規制強化につながる

- まとめ

1. はじめに

どうも、RealtyBank代表の川上です。今回は「不動産広告の歴史」をシリーズで振り返っていきたいと思います。僕自身、不動産広告に携わって14年ほどになりますが、知らない間にいろんな形で進化を遂げてきたんですよね。不動産広告って、実はその時代ごとの社会や文化、みんなの価値観まで映し出す“鏡”みたいな存在だなあと感じてます。

そこで第一回では、戦前から戦後復興期に至るまでをざっくりと見ていきましょう。いわゆる「マイホーム神話」が生まれる以前、そして終戦後の住宅不足の時代、不動産広告はどんな感じだったのか。ちょっとタイムスリップして、当時の様子を探っていきましょう。

2. 戦前の不動産広告事情

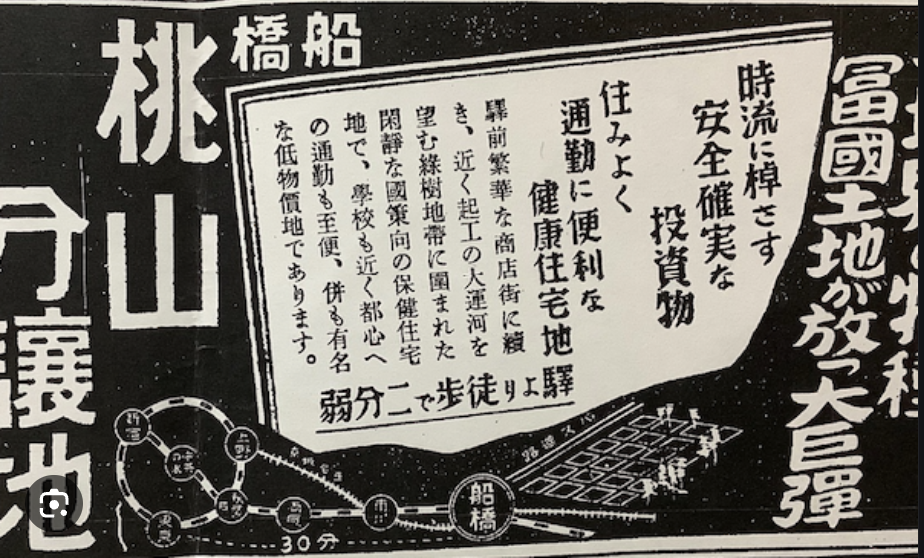

■ 新聞広告と看板広告が主役

戦前の日本では、今みたいなウェブサイトやSNSなんて存在しません。じゃあ当時はどこで不動産広告を目にしていたかと言うと、メインは「新聞」と「看板」だったんです。特に、商店や売家の前に「売家」と大きく書いた札を掲げるとか、土地の境界付近に「絶賛分譲中!」みたいな看板を立てるとか、そういう超シンプルなスタイルが多かったようです。

新聞広告に関しても、やっぱり写真を載せられない時代なので、活字中心の地味なものがほとんど。でも、限られたスペースの中で「最寄り馬車鉄道○○」「良好な水はけ」みたいな魅力を訴求する工夫が見られたそうです。最近だと「マンションポエム」なんて言葉があるように、不動産広告はキャッチフレーズが命だったりしますが、当時の“コピー”も結構面白かったんじゃないかと想像します。

■ 郊外開発のはしりと「理想的な郊外生活」の訴求

明治から大正、昭和初期にかけては、一部で都市郊外の住宅地開発が進み始めました。とくに有名なのは田園調布とか、目白文化村とか。その頃から「ちょっと遠くても空気が綺麗で静かなエリアで豊かに暮らそう」みたいなコンセプトが生まれてたんですね。不動産会社は新聞広告で「理想的な郊外生活」をキーワードにした宣伝を打ち出していたそうです。

ただ、まだまだ一般の方には「郊外の広い土地で暮らす」って発想自体が新鮮でしたし、車社会でもなかったので、大半は都心部や繁華街に近いエリアが人気だったみたいです。だからこそ、広告では「自然環境がいい」「都心から電車で○○分」といったメリットを一生懸命に訴えていたようですね。この辺りは現代の「駅徒歩○分」表記に通じるものがある気がします。

3. 戦後復興期:厳しい住宅不足と広告手法の模索

■ 新聞・チラシによる大量宣伝

第二次世界大戦が終わった直後、日本は焼け野原状態。住宅不足が深刻で、「マイホームを持つ」なんて夢のまた夢という時代です。そんな中でも人々は住まいを求めるわけで、不動産広告自体も需要が高まりました。

戦後復興期から高度経済成長にかけては、折り込みチラシが一気に普及します。工場や企業が復興し、人々の生活に少しずつ余裕が出てくると、今度は「家電、そして土地!」みたいなキャッチコピーが登場したりして、家電と同じくらい自宅所有をアピールするような時代になっていくわけです。

広告媒体も新聞とチラシを組み合わせることで、より多くの人の目に触れるようになりました。とにかく住宅が足りないので、売り手からすれば「宣伝を大量に打てばすぐ売れる」って状況でもあったらしいです。今みたいにインターネットで物件情報を検索できるわけじゃないから、チラシは大事な情報源だったようです。

■ 誇大表現や詐欺まがいの広告の台頭

ただ、広告手法が活性化するのと同時に、詐欺まがいの販売も横行し始めます。実際は駅から徒歩30分かかるのに「駅徒歩10分」って書いたり、地盤が弱い場所なのに「鉄筋対応の頑丈地盤」なんてうたい文句で売ったり。現在ほど法整備も進んでいないので、そういう悪質な広告を食い止める仕組みが弱かった。

また、悪質業者が「格安で分譲するからいますぐ見学を!」と誘って現地に連れていき、ほとんど無理やり契約させるとか、契約金を持ち逃げするとか…。こういったトラブルが多発した背景には、圧倒的な住宅不足と情報不足があったと言われています。この混沌とした時代の経験が、のちの公正競争規約や景品表示法の整備につながっていくわけです。

4. 当時の広告規制と現在との違い

■ まだ整備されていなかった法制度

戦前から戦後直後にかけて、不動産に限らず広告に対する公的な規制は未成熟でした。景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)が制定されるのは1960年代に入ってからですし、不動産広告の表現を細かくチェックする「不動産の表示に関する公正競争規約」ができるのはさらに後の話。だからこそ、誇大広告や詐欺スレスレの宣伝が横行してしまったんです。

広告自体がまだ黎明期だったこともあって、「こういう表現を使うとダメ」「駅徒歩○分の計測は1分80mで」といったルールすら存在していなかった。今の基準からすればびっくりするような広告が普通に出ていたんだろうなと思います。

■ 戦前~戦後の学びが後の規制強化につながる

だけど、こうした無法地帯から得た教訓は大きいわけです。消費者が誇大広告や嘘の表示で大きな損害を被ると、その反動で規制を強くせざるを得なくなる。そうやって徐々に法律や業界規約が整備されていったことで、いま僕たちは「ある程度は安心して」広告を見られるようになっています。昔と違って、駅徒歩時間が実測に基づいていたり、完成予定時期や構造が明確に示されたり、信頼性が高まっているのは確かですよね。

5. まとめ

というわけで、第一回は戦前~戦後復興期の不動産広告事情をざっくりとご紹介しました。当時の広告は、新聞や看板でシンプルに物件をアピールするものから、戦後の復興期にかけてチラシ大量配布へ進化し、しかし規制が未整備なためにトラブルも頻発…という流れが見えてきますね。

ある意味、いまの時代に当たり前にあるルールや表現手法は、過去の混乱や失敗を踏まえて確立されてきたとも言えます。次回は、高度経済成長期の不動産広告について掘り下げていきましょう!団地ブームや企業の大規模開発が進んだあの時代、どんなキャッチコピーや媒体が生まれたのか? そしてバブル手前までの住宅宣伝がどう変化していったのか、楽しみにしていてください。

今すぐ、あなたの物件にデジタルステージングを導入してみませんか?

詳細なサービス内容や導入のご相談は、デジタルステージング公式サイトをご覧ください。

実際の導入事例や、簡単な手続きでスタートできる手順も紹介しています。

-より早く!より高く!物件を決める術-デジタルステージング-

株式会社RealtyBank

デジタルステージング事業部

mail:info@digitalstaging.jp

HP:https://digitalstaging.co.jp/lp

Twitter:DStaging2022

Instagram:@dstaging.jp

Facebook:DigitalStaging2022